『當曾經遺忘的傷口再度被揭開,才發現必須直面它,才有機會看見真相。』

名偵探柯南:第 14 號獵物(M2)

Detective Conan: The Fourteenth Target

導演: 兒玉兼嗣

編劇: 古內一成

1998 年的《第十四號獵物》,是柯南劇場版的第二部作品,從 2025 的角度回頭看,再加上看過那麼多部的劇場版後,回頭重溫 1998 年的劇場版,我覺得不論在畫風或者一些場面處理的精緻度上,確實明顯發現有些不同。坦白說、尤其是畫風這件事情,特別讓我剛開始不太習慣,忍不住都會更注意一些小細節。

不過我覺得反倒是那樣的顆粒感與相較之下飽和度較低的的色調,讓這樣的觀影體驗增添了一點意思。某種程度上,看了這些年下來確實有所轉變,偶爾我也會忍不住思考,是不是因為觀眾都被豢養的更加重口味?所以不光期待懸疑性的鋪陳堆疊,還要有那種與犯人鬥智、推理真相的燒腦過程。

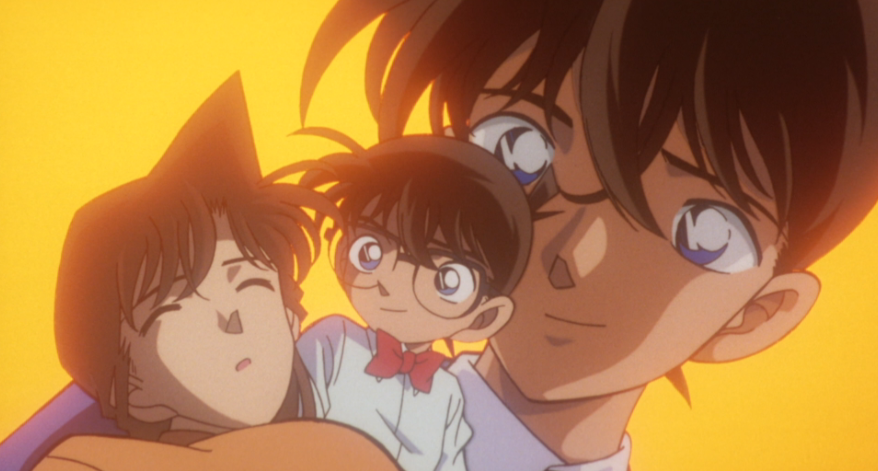

《第十四號獵物》於我而言,有開始試著透過一些炸彈爆炸的場面去增加危機感,甚至也包含了小蘭跟柯南都一度差點被困於水中,後來被彼此拯救的橋段。我喜歡的點倒不是在於那個難得一見的親吻戲(總覺得後面的劇場版相對比較少見一點),而是在於,在面對一樣的處境之下,小蘭解開了自己的心結。

其實起初從小蘭忘記這段記憶——年幼的她在妃英里的帶領下到警局找當時還是刑警的毛利小五郎,然後卻不慎被犯人持槍狹持,不光是眼睜睜看著媽媽被犯人拿槍抵著的畫面太過震撼,更遑論是開槍的父親,對小小年紀的小蘭來說,因為不理解父親的真實用意,固然是一大衝擊,而且爸媽兩人後來還分居。

如今回想,那確實是一個年幼的小蘭對於父母分居一事,唯一能想到更加明確的時間點,所以不光是因為年紀小而忘記,更是因為有太大的打擊,而為了保護自己而選擇性的不去記得(這部分倒是到《瞳孔中的暗殺者》都還有這個橋段設計),而且從《第十四號獵物》的前段其實也可以發現,小蘭是相對積極的期待促成爸媽的和好如初。

蠻印象深刻以前看《第十四號獵物》時,記憶深刻的是隨著撲克牌數字倒數而陸續有人受傷、死亡,以及看著與毛利小五郎相關的人們逐一受傷,在敵人在暗我在明的狀態,逐步防守不知道會從何而來的敵人,這個跟凶手鬥智的過程,感到新奇刺激。

尤其最終目標是「工藤新一」這個設計,更有一種危機感逐步逼近的感覺,也因此,當我回顧前看到這個片名,第一直覺回憶起的,是「工藤新一」為最後目標的這個關鍵點。

但反而是這次的回溫,讓我印象深刻的在於小蘭的心結,這好像是我記憶中看過的片段裡,小蘭第一次對父親有遲疑跟不諒解。而當這些危機感威脅的不僅是生命安全,而是引爆一個在當時未能被即時解決的疑竇時,對我來說小蘭的狀態,意外成為這部作品重溫之時讓我留下特別深刻印象的橋段。

此外,這部作品算是屬於我一看到兇手的登場,就算我已經忘記殺人手法、目的以及動機,卻還是瞬間就喚起以前記憶,覺得「這人就是兇手」!所以在很多關鍵橋段的發生時,都已經可以更多加留意各種表情、動作跟細微變化。

此外,這部作品算是屬於我一看到兇手的登場,就算我已經忘記殺人手法、目的以及動機,卻還是瞬間就喚起以前記憶,覺得「這人就是兇手」!所以在很多關鍵橋段的發生時,都已經可以更多加留意各種表情、動作跟細微變化。

但我自己稍微覺得,從 M1《引爆摩天樓》到 M2 這部《第十四號獵物》,其實還蠻強調那種在職業上的自我要求,因而當他們身為專業人士的尊嚴被摧毀或挑戰時,幾乎會讓他們陷入絕境,進而衍生更多負面情緒。仔細想來,不知道是不是跟日本追求極致的職人精神有關?

但坦白說,因為奈奈導致的車禍而毀掉味覺,導致澤木公平無法繼續擔任品酒師,甚至連多年來的願望都被摧毀,或者是受到弘樹嘲笑等,硬要說都還稍微可以理解他的憤恨,但對於資本主義之下的仁科跟旭勝義,實在就覺得有點遷怒了。

其實感覺有一點像是為了湊撲克牌象徵的人數般,把自己不順遂的不甘化為敵意,瞄準那些曾經自己看不慣的人一樣。就像為了把嫌疑推到村上丈身上(雖然因為曾經是荷官就有被聯想,也是稍嫌牽強),而針對在毛利小五郎身邊的妃英理、阿笠博士跟目暮警官一樣,某種程度上感覺澤木公平有點反社會人格,覺得全世界都對不起自己一樣。

《第十四號獵物》還有一個很有趣的點是,確實也像很多 threads 網友所說,是因為複習了《第十四號獵物》才想起目暮警官的名字為「十三」、且阿笠博士的名字竟然就真的叫「博士」啊!這也算是這部作品意外的一個冷知識點了。